А.А. Тишкин, С.В. Хаврин

В 2003 г. Яломанской экспедицией Алтайского госуниверситета и Лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири ИАиЭт СО РАН было продолжено изучение древних и средневековых комплексов вблизи устья р. Большой Яломан (левый приток Катуни в Онгудайском районе Республики Алтай). В ходе работ исследовался памятник Яломан-II, который располагается на четвертой надпойменной террасе и представляет собой скопление различных объектов на площадке, ограниченной горами и оврагом. Планиграфически и конструктивно там выделяется несколько групп сооружений (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2002, 2003).

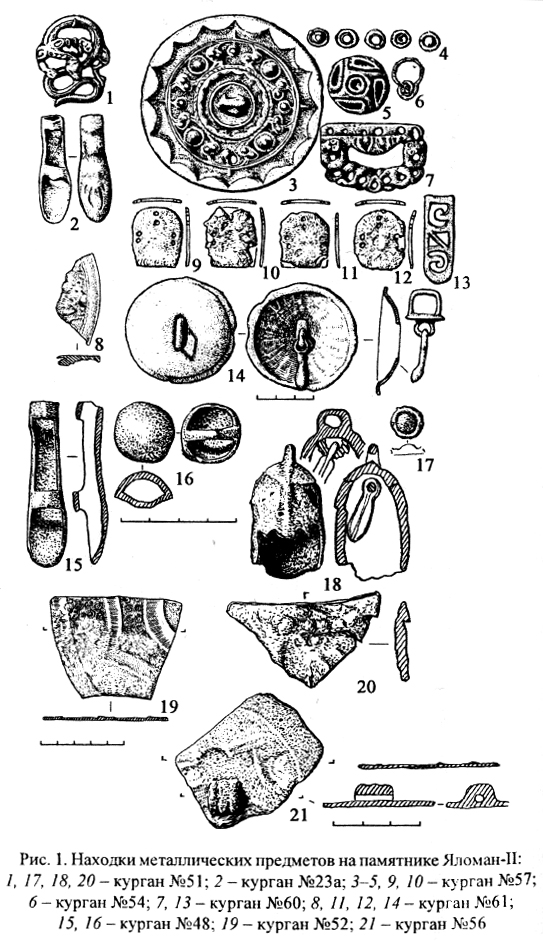

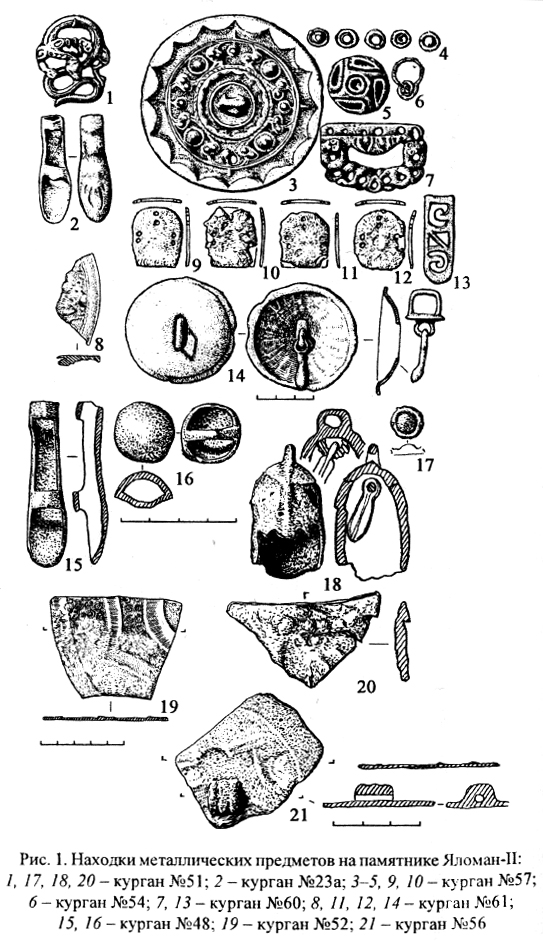

В данной публикации рассмотрим интересующую нас часть находок, полученных из курганов раннего (усть-эдиганского) этапа булан-кобинской культуры гунно-сарматского времени. Сплошным раскопом исследовано более 20 погребальных объектов, которые представляли собой небольшие каменно-земляные насыпи с однослойной крепидой разной конфигурации. Под курганами находились грунтовые могильные ямы овальной формы, глубиной от 0,35 м до 1,64 м, с заполнением из земли и крупных камней. В них были установлены массивные каменные ящики с перекрытием. Внутри некоторых таких погребальных камер обнаружены деревянные жерди и колода. Отметим несколько зафиксированных способов захоронений: одиночная ингумация, погребение человека в сопровождении двух или одной верховой лошади, кенотаф, кенотаф с конем. Умершие люди лежали на правом боку с подогнутыми ногами или вытянуто на спине, головой на ЮВ. Лошади помещались на каменное перекрытие погребальной камеры, но были смещены в сторону ног человека или частично находились за ним. Кенотафы отличались от обычных погребений меньшими размерами ящиков. Курган №23а, ранее не зафиксированный визуально, был обнаружен в центральной части могильника при исследовании более крупного объекта. Его отличала комбинированная каменно-деревянная конструкция ящика и ориентация погребенного головой на СЗ. В исследованных захоронениях найден разнообразный инвентарь, позволивший определить раскопанные курганы такими хронологическими рамками: II в. до н.э. – I в. н.э. Это было подтверждено датированием с помощью радиоуглеродного метода (СОАН-4982, 5048, 5499–5502) и последующей калибровкой. Анализируемые в статье предметы уже частично опубликованы (Тишкин А.А., Горбунов В.В, 2003). Приведенный рисунок демонстрирует изображения ряда находок рассматриваемого комплекса (рис. 1).

В Лаборатории научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа был проведен спектральный анализ металлических изделий из могильника Яломан-II с использованием прибора рентгено-флюоресцентного анализа (РФА) поверхности ArtTAX**. Изучался 21 предмет из сплавов на основе меди, 6 на основе серебра и др. (табл. 1).

Большинство изделий на основе меди относятся к бронзам хуннуских типов. В 1980-е гг. в ряде публикаций С.С. Миняевым (1983а–б) были обобщены результаты спектроаналитических исследований изделий из таких сплавов, найденных в различных регионах Азии. Основной вывод его работ состоит в том, что «в каждом регионе, где часто встречаются рассматриваемые бронзы, их производство связывается с деятельностью местных металлургических центров… Поэтому следует говорить не о широком распространении сюннуских (хуннуских. – Авт.) бронз, а о хорошо организованном в различных металлургических областях воспроизводстве, репродуцировании бронзовых изделий по сюннуским образцам и, возможно, для самих сюнну, но с использованием в каждом регионе местных металлургических рецептов» (Миняев С.С., 1983а, с. 34–35).

Если исключить явные предметы импорта (фрагменты китайских зеркал), то станет ясно, что и в данном случае характерные для хунну ложечковидные застежки (рис. 1.-2, 15), а также не находящие пока прямых аналогий пряжки в виде ящерицы (рис. 1.-1) отлиты из одного и того же типа сплава. Из него же сделаны и не имеющие столь яркой этнической окраски некоторые мелкие бляшки, наконечник ремня (рис. 1.-13), колокольчик (рис. 1.-18) и другие изделия. Состав металла достаточно характерен – медь с примесью мышьяка, сурьмы, никеля, серебра и свинца. Все эти примеси не являются намеренными лигатурами, а попадают в сплав из руды и существенно не влияют на его свойства. Рассматриваемый металл может являться местным. На это косвенно указывают анализы бронз пазырыкской культуры (Феномен… 2000, с. 171–178), для которых характерно повышенное содержание мышьяка, сурьмы, свинца, а также серебра и никеля. Очевидно, что металлурги, отлившие бронзовые изделия могильника Яломан-II (как и пазырыкские мастера***), не имели в своем распоряжении достаточного количества столь важного металла, как олово. Оно присутствует в большинстве изделий, но в количестве десятых долей процента. И это при том, что памятник Яломан-II находится в относительной близости от крупнейших в древности залежей касситерита – основного источника олова в древности. Однако Калбо-Нарымские рудники, активно разрабатываемые на протяжении эпохи бронзы, были по каким-то, пока не выясненным причинам заброшены в период после аржано-майэмирского времени, и «пазырыкцы», несмотря на наличие у них изделий из чистого олова, испытывали его сильный дефицит (Хаврин С.В., 2003). По-видимому, «оловянный голод», сказывался на Алтае и в эпоху хунну.

Фрагменты китайских зеркал резко отличаются по химическому составу (рис.1.-8, 19–21). Все они относятся к группе оловянистых (курган №51) или оловянисто-свинцовых (курганы №52, 56, 61) бронз. Импортные китайские изделия безусловно ценились. На могильнике Яломан-II найдено одно зеркало китайского типа, которое представлено в целом виде (рис. 1.-3). Исследование его состава показывает, что этот предмет является местной копией китайского образца. Оно не китайское и по типу сплава, и по тому как отлито – с литейным браком (недолив) и грубо зачищенным литником. Но булан-кобинские металлурги в отличие от многих своих соседей, также копировавших импортные изделия, постарались сохранить цвет поверхности зеркала. В Китае зеркала делались из оловянно-свинцовых или оловянистых бронз. Металл таких сплавов по цвету был бело-желтым. С тем, чтобы еще более осветлить (отбелить) поверхность нужно обогатить ее оловом. Такое можно сделать разными способами, в том числе и нанеся оловянную амальгаму (см.: Zhu Shoukang, He Tahgkun, 1993). Мастера Алтая справились с имевшейся задачей. Они отлили копию китайского белометаллического зеркала, но сделали это с помощью тех подручных средств, которые имели: нет олова, но есть мышьяковистые минералы (которые очень легко диагностируются без применения современных средств). Поэтому содержание мышьяка в сплаве зеркала превышает 10%. Столь высокая концентрация меняет цвет меди до серебристо-серого (Равич И.Г., Рындина Н.В., 1984).

Другой выпадающей из серии группой являются остатки бронзовых накладок на железные панцирные пластины (рис. 1.-9–12). Они изготовлены из высокооловянистой бронзы. К сожалению, бронза находилась в непосредственном контакте с железом. Это очень плохо сказалось на сохранности цветного металла, который в результате оказался почти полностью прокорродированным. Бронзовые пластины фактически являлись подкладками под железные, что кажется нелогичным. Но тот факт, что они выполнены из высокооловянистой бронзы, а также отсутствие либо очень низкая концентрация сурьмы, серебра и никеля свидетельствуют о неместном характере их изготовления. Регионом производства данных изделий может быть Китай, Забайкалье, Ордос. Из районов, расположенных к западу от Горного Алтая, основным регионом распространения оловянистых бронз на протяжении всего скифского времени являлся Центральный Казахстан (Кузнецова Э.Ф., Тепловодская Т.М., 1994, с. 84–97).

Таким образом, на данном этапе исследования можно предположить о том, что большинство исследованных изделий выполнено на Алтае. Состав яломанских бронз практически полностью аналогичен составу бронз из пазырыкских памятников. Зафиксированное обстоятельство может быть объяснено следующим образом: использование одних и тех же рудных источников или/и переплавкой бронзовых предметов из разграбленных курганов скифской эпохи. Не исключены и другие варианты. На фоне анализируемых находок очень ярко выделяются бронзы неместного происхождения, легированные большим количеством олова – фрагменты китайских зеркал и накладки на панцирные пластины. Это в определенной мере демонстрирует имевшие место в древности контакты и дает возможность наметить пути миграции прибывшего на Алтай нового населения.

Таблица 1. Результаты спектрального анализа.

|

№ кургана |

Наименование |

As |

Sn |

Pb |

Sb |

Ni |

Прочие |

|

> 23а |

Ложечковидная застежка |

4-7 |

Сл. |

<0,5 |

2-4 |

Сл. |

Ag, Bi |

|

Бляшка-нашивка |

Сл. |

<1 |

1-2 |

Сл. |

<1 |

Ag, Zn=2-4 |

|

|

48 |

Бляха-обойма |

1-2 |

- |

<0,5 |

Сл. |

Сл. |

Ag<0,5 |

|

Ложечковидная застежка |

2-3 |

<0,5 |

1-2 |

1-2 |

<1 |

Ag<0,5, Bi |

|

|

51 |

Пряжка в виде ящерицы |

<1 |

0,5 |

1-2 |

Сл. |

<1 |

Ag |

|

Фр-т китайского зеркала |

Сл. |

<30 |

<0,5 |

- |

- |

Ag, Bi |

|

|

Колокольчик с язычком |

<0,5 |

- |

- |

Сл. |

Сл. |

Со |

|

|

<0,5 |

- |

<20 |

Сл. |

Сл. |

Со, Ag |

||

|

Бляха-нашивка |

Серебро с примесью меди и золота |

||||||

|

52 |

Бляшка-нашивка |

Серебро с примесью золота (5-10 %) и меди |

|||||

|

Фрагмент китайского зеркала |

<0,5 |

20-25 (30-35)**** |

10-15 (15-20) |

Сл. |

<0,5 |

Ag<0,6 |

|

|

54 |

Серьга |

Серебро с примесью меди |

|||||

|

56 |

Фрагментт китайского зеркала |

- |

20-22 (25-30) |

8-10 |

- |

? |

Со |

|

Серьга |

Серебро с примесью меди |

||||||

|

Бусина сине-зеленая |

Щелочное стекло, краситель – медь |

||||||

|

57 |

Пряжка в виде ящерицы |

<1 |

0,2 |

1-2 |

1 |

<1 |

Ag<0,4 |

|

Зеркало |

12-15 |

- |

1-2 (5-6) |

1-2 |

1-2 |

Ag<0,2 |

|

|

Панцирная пластина (подкладка) |

1 |

15-20 |

<1 |

- |

Сл. |

Co<1, Bi |

|

|

Бляшка-нашивка |

Серебро с примесью меди |

||||||

|

58 |

Серьга |

0,3 |

0,5 |

<0,5 |

Сл. |

<1 |

Ag, Со |

|

59 |

Бляха с отверстием |

1-2 |

0,5 |

<1 |

0,5 |

1-2 |

Ag (сильная корр.) |

|

60 |

Стержень-застежка |

<0,5 |

- |

<0,5 |

Сл. |

<1 |

Ag, Со |

|

60 |

Наконечник ремня |

4-5 |

<0,3 |

1-2 |

2-4 |

<1 |

Bi<0,4, Ag |

|

61 |

Фрагмент китайского зеркала (c Т-обр.орн.?) |

Сл. (1-2) |

20 (35) |

8-10 (25-30) |

- |

Сл. |

Ag

|

|

Бляха с прорезью и скоба с язычком |

2-4 |

? |

2-4 |

<2 |

Сл. |

Ag =0,3, Со анализ трех деталей |

|

|

Колокольчик и язычок |

<1 |

Сл. |

1 |

Сл. |

Сл. |

Ag |

|

|

1 |

Сл. |

Сл. |

Сл. |

Сл. |

Ag |

||

|

Панцирная пластина (подкладка железной) |

1 |

15-20 |

<1 |

- |

Сл. |

Co<1, Bi |

|

|

Серьга |

~ 80 % Ag, 8-12 % Сu, 5-10 % Au |

||||||

|

62 |

Ложечковидная застежка |

1-2 |

Сл. |

<1 |

Сл. |

Сл. |

Ag |

* Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект №03-06-80384

** Анализ проводился при напряжении 50 кВ, силе тока 700 мА; время накопления спектра 100 с. Нижний предел чувствительности составляет для разных элементов 0,1–0,2 %.

*** Высокое содержание олова в пазырыкских бронзах отмечено только для одного зеркала и котловидной подвески (оба из кургана №1 могильника Ак-Алаха-3), а также для зеркала и гривны из кургана №2 могильника Пазырык, при том, что известно наличие у «пазырыкцев» и олова, но лишь в виде фольги (Руденко С.И.,1953, с. 250–251, Феномен…, 2000, с. 171–178).

**** Для зеркал в круглых скобках указывается количество элементов на блестящей белой поверхности, в том случае, когда имеется существенное количественное отличие.

Кузнецова Э.Ф., Тепловодская Т.М. Древняя металлургия и гончарство Центрального Казахстана. Алматы, 1994. 207 с.

Миняев С.С. Спектроаналитические исследования бронзовых изделий сюнну // Использование методов естественных и точных наук при изучении древней истории Западной Сибири. Барнаул, 1983а. С. 33–35.

Миняев С.С. Производство бронзовых изделий у сюнну // Древние горняки и металлурги Сибири. Барнаул, 1983б. С. 47–84.

Равич И.Г., Рындина Н.В. Изучение свойств и микроструктуры сплавов медь – мышьяк в связи с их использованием в древности // Художественное наследие. 1984. №9 (39). С. 114–124.

Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л., 1953. 404 с.

Тишкин А.А., Горбунов В.В. Исследования памятников раннего железного века и средневековья в Лесостепном и Горном Алтае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2002. Т. VIII. С. 326–329.

Тишкин А.А., Горбунов В.В. Исследование погребально-поминальных памятников кочевников в Центральном Алтае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2002. Т. IX. Ч. I. С. 488–493.

Феномен алтайских мумий. Новосибирск, 2000. 318 с.

Хаврин С.В. Металл скифских памятников Тувы и кургана Аржан // Степи Евразии в древности и средневековье. СПб., 2003. Кн. II. Ч. 3. С. 171–173.

Zhu Shoukang, He Tahgkun. Studies of ancient Chinese mirrors and other bronze artefacts // Metall Plating & Patination. Cultural, technical & historical developments. 1993. Р. 50–62.